Амон — одно из важнейших божеств Древнего Египта, чей культ на протяжении столетий определял религиозную и политическую жизнь страны. Первоначально локальное божество Фив, Амон постепенно возвысился до статуса верховного государственного бога, пока не был временно свергнут в ходе религиозной революции фараона Эхнатона.

Содержимое

От локального культа к верховному божеству

Ранние упоминания об Амоне относятся к периоду Древнего царства (около 2686-2181 годы до н. э.), где он фигурировал как небольшое местное божество Фив. Решающий поворот в его судьбе произошел в начале Среднего царства (около 2055-1650 годы до н. э.), когда фиванские правители сумели вновь объединить Египет, положив конец эпохе политической раздробленности.

Возвышение Фив как политического центра автоматически повысило статус их покровителя — Амона. XI династия, имевшая фиванское происхождение, активно продвигала культ своего божества. Со временем Амон был отождествлен с солнечным божеством Ра, образовав синкретическое божество Амон-Ра, что еще больше укрепило его позиции.

Золотой век Амона

Настоящий расцвет культа Амона пришелся на эпоху Нового царства (около 1550-1069 годы до н. э.). Успешные военные кампании фараонов XVIII династии, особенно Тутмоса III, приписывались божественному покровительству Амона. В благодарность за победы фараоны щедро одаривали храмы бога военной добычей.

Колоссальный храмовый комплекс Карнак в Фивах, посвященный Амону, стал крупнейшим религиозным сооружением Древнего мира. Жречество Амона превратилось в могущественную политическую силу, контролирующую огромные земли, стада скота и ремесленные мастерские. На пике могущества культа, в распоряжении храмов Амона находилось по некоторым оценкам до трети всех богатств Египта.

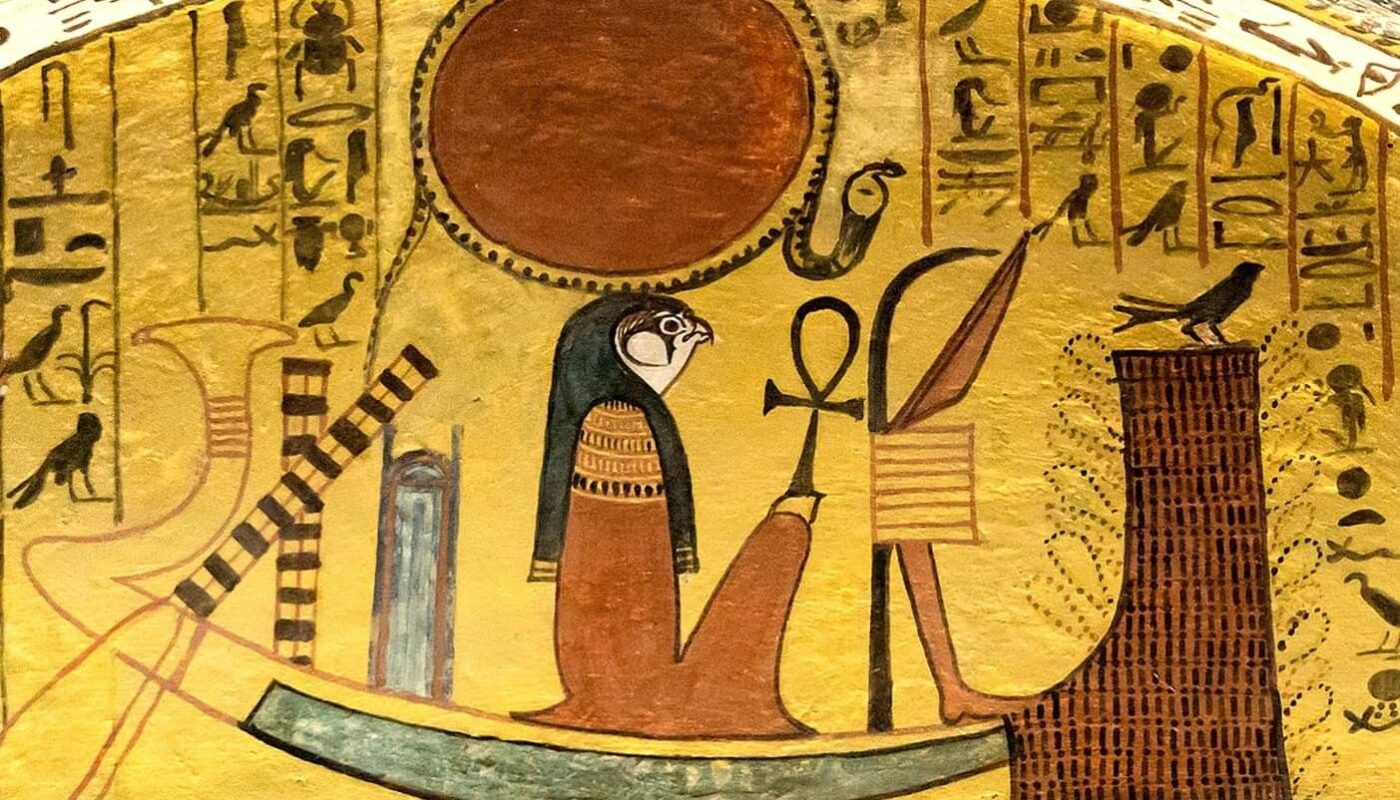

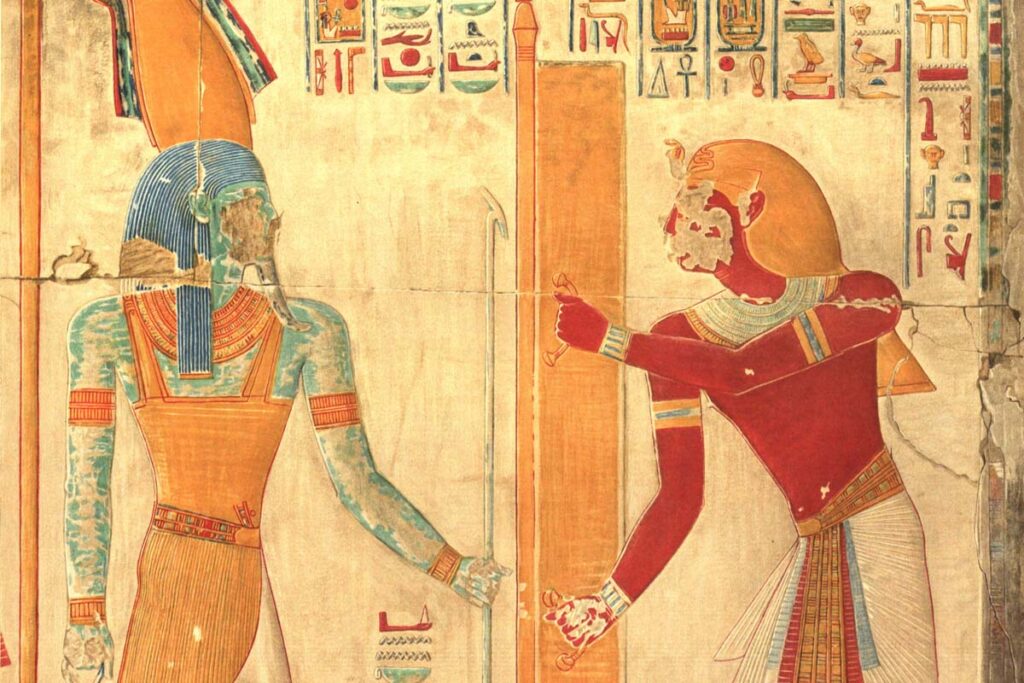

Образ и символика

Амона обычно изображали в человеческом облике с синей кожей (символ небесного происхождения) и в короне с двумя большими перьями. Его священным животным считался баран с изогнутыми рогами. Нередко бога изображали с бараньей головой или просто в виде барана.

Как бог воздуха и ветра, Амон ассоциировался с невидимыми, но могущественными силами природы — его имя буквально означает «скрытый», «невидимый». После слияния с солнечным богом Ра, Амон-Ра сочетал в себе символику обоих божеств, став универсальным богом-творцом, управляющим видимым и невидимым миром.

Конфликт с Эхнатоном и временное забвение

Могущество жречества Амона достигло такого уровня, что начало угрожать власти самих фараонов. Это противостояние достигло кульминации при Аменхотепе IV (1353-1336 годы до н. э.), который на пятом году своего правления провозгласил единственным богом солнечный диск Атон и принял новое имя — Эхнатон («Полезный для Атона»).

Эхнатон предпринял беспрецедентные меры против культа Амона:

- Закрыл храмы Амона по всему Египту;

- Конфисковал храмовое имущество;

- Приказал уничтожать имя Амона на памятниках и в текстах;

- Перенес столицу из Фив в новый город Ахетатон (современная Амарна). В этом удивительном городе археологи до сих пор обнаруживают ценные артефакты, свидетельствующие о богатстве и великолепии новой столицы.

Однако религиозная революция Эхнатона не пережила своего создателя. После его смерти прежние культы были восстановлены, и Амон вернул свои позиции главного бога египетского пантеона. При этом жрецы Амона позаботились об очернении памяти Эхнатона, представив его правление как время хаоса и бедствий.

Наследие культа Амона

Несмотря на временное поражение в противостоянии с Эхнатоном, культ Амона продолжал процветать вплоть до греко-римского периода. Даже Александр Македонский счел необходимым посетить оракул Амона в оазисе Сива и был провозглашен там сыном бога.

Образ Амона оказал влияние на раннее христианство в Египте — бог-творец, невидимый и вездесущий, частично перенес свои черты на христианскую концепцию божества. Некоторые исследователи даже считают, что знаменитая молитва «Аминь» (в переводе с иврита — «истинно», «да будет так») этимологически связана с именем Амона, хотя эта гипотеза остается спорной.

Читайте также: Рамсес II: 5 фактов о великом фараоне.